북마크 [스압]

북마크 [스압]

북마크와 독서 유형에 딱히 어떤 관련이 있을 것 같진 않지만 어쨌든 이런 종류의 랭크는 항상 재미있다.

내가 숨쉬는 것처럼 탐내고 모으고 보관하는 것들이 몇 있는데 북마크도 그중 하나.

수집욕에 비하면 나의 북마크 선호도는 아주 단순한데 수집욕의 발로가 다 그렇듯 기능보다 관상용에 더 가치를 두는 탓이다.

이미지를 토대로 나의 북마크 취향은 가름끈, 혼돈선, 정석 책갈피.

먼저, 가름끈.

하드커버 책은 대개 가름끈이 있는데 그냥 그 가름끈을 이용한다. 근데 이건 누구라도 이러지 않나.

가름끈이 없는 소프트커버를 읽을 때는 당연히 '책갈피' 파.

따지자면 둘 중 혼돈선에 더 가까운데 영수증, 메모지부터 티슈까지 근처에 굴러다니는 건 뭐든 북마크로 쓴다.

'정석적인 책갈피'는 이미 썼듯 기능보다 관상용이라 정작 책갈피로 쓰는 일은 거의 없다. '아끼면 x된다'가 신조인 실용주의자 B는 매번 코웃음을 치는, 내가 생각해도 좀 어리석지만 손이 안 가는 걸 어쩌겠나;

문장포인팅, 그러니까 북다트는 도서관에서 대출한 책이나 빌려온 책을 읽을 때 사용한다. 완독한 뒤 책을 반납하기 전에 홈피에 해당 페이지를 메모하고 북다트는 수거함.

──── 사족인데, 흔하진 않지만 도서관에서 대출한 책을 읽다 누군가 밑줄 긋고 메모한 걸 발견할 때가 있다. 도대체 왜 남의 책에 밑줄 긋고, 메모하고, 페이지를 접을까. 이것도 일종의 진상짓 아님? 분명 책도 누군가의 재산일 텐데 왜 남의 재산에 흠집을 내는 건지 도저히 이해가 안 간다. 밑줄 긋고, 메모하고... 이거 나중에 다시 들춰보려고 하는 거 아닌가. 근데 왜 돌려줘야 하는 남의 책에 그런 짓을 하는 거냐고. 만 번 생각해도 만 번 이해가 안 가는 참 요상한 심리...

관련하여 정지돈의 장편 『모든 것은 영원했다』에는 애서가라면 분기탱천할 장면이 등장하는데, 아이를 돌봐준 윌리에게 감사의 의미로 선우가 서점에서 레닌 전집 12권 중 한 권을 빌려주는데 윌리는 이 책을 선우에게 돌려주지 않는다. 왜냐하면 해변에서 책을 읽다가 고교동창에게 뺏겨 책이 바닷속으로 사라졌거든. 생각해보라. 12권 중 한 권이 영영 사라진 것이다.

나는 가족, 친구 불문하고 책과 시디를 절.대. 안 빌려주는데, 나도 도서관 책을 간신히 기한내 반납하는데(부끄럽지만 두 번 중 한번은 기한을 넘긴다;) 하물며 공공도서도 아닌 내 책을 '귀하게' 완독하고 돌려주겠는가? 언감생심이다. 내가 마지막으로 책을 빌려준 건 전남친이 가져간 애거서 크리스티 전집 중 여섯 권인데, 물론 돌려받지 못했다. 사이사이 이가 빠진 크리스티 전집을 볼 때마다 새록새록 깨닫는다. 특히 연애할 때 책/CD는 절대 빌려주면 안 된다... ────────

나뭇잎(또는 꽃잎)은 낭만적인 이유와 상관 없이 마침 손 닿는 곳에 있어서 책갈피로 쓴 적이 있는데 해당 페이지가 노랗게 이염된 걸 경험하고 다시는 그런 짓 안 한다.

전자책은 안 읽으므로 제외, 페이지 외움도 해당 사항 없으니 제외.

책을 펼친 채 엎어두거나, dog-ear 접기 등등은 내 생에선 일어나지 않을 일.

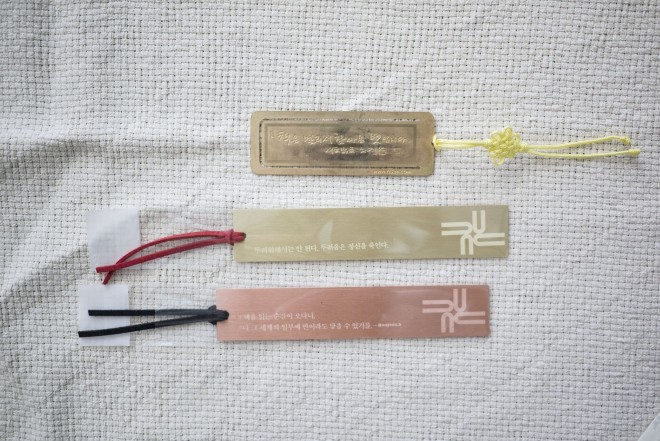

떠오른김에 서랍을 뒤져 북마크 몇 개... 이미지에 의하면 '혼돈선'과 '완전중립'

여느 시향지와 달리 샤넬은 파우치 형태라 페이지 사이에 꽂아도 변색/이염 걱정이 없다. 책을 펼치면 향이 은은~

이젠 독자적인 폰트가 된 신영복 선생의 손글씨가 음각된 책갈피 & 『듄』 스틸 북마크.

듄 북마크는 색상 5종, 발췌문장 2종인데 랜덤이라 욕심 내지 않고 두 권만 주문. '듄'은 읽으면서 나머지 권을 구입할 생각.

근데 막상 색상도 문장도 골고루 온 걸 보니 혹시 권마다 색상이 지정 할당된 건가 싶기도 하고...(미련...)

필름 느낌이 나는 아크릴 북마크.

영화 관련 도서 전문 영화 도서관이 생긴다는 얘기에 H와 얼싸안고 좋아했던 기억이 생생한데 벌써 이렇게 시간이 흘렀다니... 그 시간의 끝인 현재, H는 런던에 짱박히고 나는 부산에 짱박히고; 세월의 아이러니인지 공간의 아이러니인지...

이걸 보니 새삼 비수도권 지방의 의료 기관과 문화 인프라에 신경 좀 써줬으면 싶다.

와중에 웃긴 건 의료에 관해선 H도 똑같은 불평을 늘어놓는다는 거. 아니, 어쩌면 의료 상황은 내가 나을지도 모르겠다. H는 매번 한국에서 종합감기약을 공수받고 있는 실정이니...

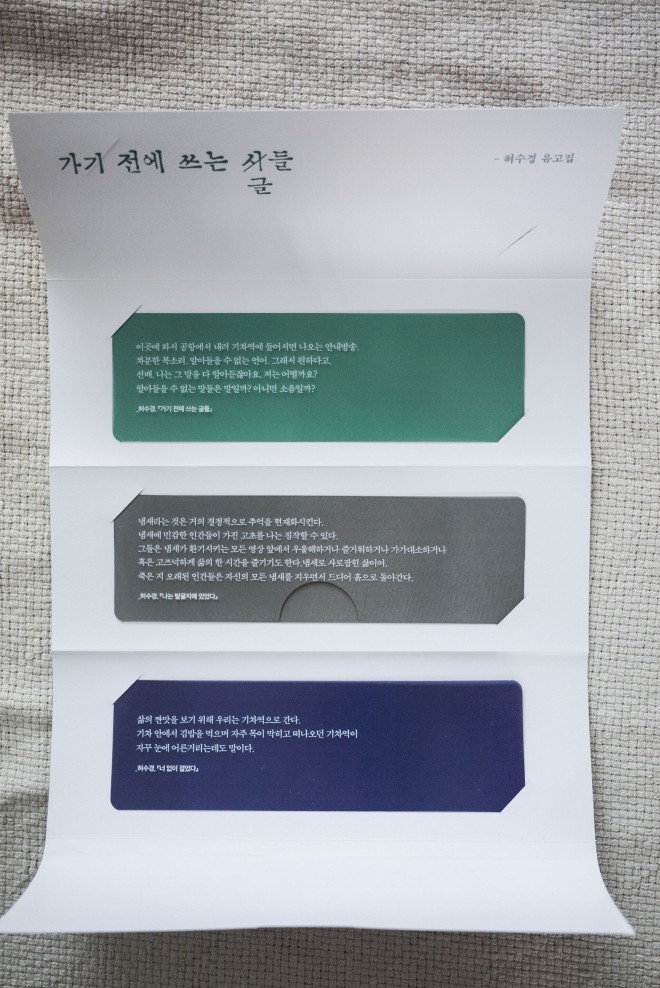

故허수경 시인의 유고 에세이와 함께 온 북마크.

인쇄된 문장은 출판사가 시인의 에세이 세 권에서 골고루 뽑았다.

포스트잇 플래그 & 북다트

인상적인 문장이나 페이지에 붙이는 깃발~

북다트는 빌린 책에만 사용한다.

클림트 '키스'는 가장 아끼는 책갈피. 국판(A5) 사이즈. 학교 앞 서점에 들고가서 코팅했는데 서점 아저씨한테 좌우 아래위 수평이 삐뚤어지면 안 된다고 발을 동동 굴렀던 기억이 난다.

얼마전에 들은 재미있는 일화인데 처음 클림트의 그림이 국내에 소개될 때 제목이 '입맞춤'이었다고 한다. 헐... 하지만 이쯤이야 시대가 낳은 귀여운 오류라고 이해할 수도 있다. 입을 맞추는 연인을 드리운 장막이 남성기를 의미한다는 얘기를 들었을 때 받은 충격에 비하면 말이다. 그때는 예술은 예술, 외설은 외설 이분법적 논리에 지배당하던 순진할 때라...

지금이야 예술과 외설은 기침과 재채기의 차이 정도라고 생각하는 수준이라 훨씬 뻔뻔해지고 당당하다. 참고로 원래 제목은 '키스'가 아니라 '연인'이었다고 한다.

제목이 바뀐 이유야 알 수 없지만 그림을 가만히 들여다 보면 묘하게 여자의 표정이 냉담하고 또 남자의 키스를 피하는 느낌이 들어 '연인'이 어울리지 않는다는 생각이 들기는 한다. 자세히 보면 남자의 목을 두른 여자의 손도 남자를 끌어안지 않으려고 웅크리고 있다. 제목이 바뀐 유래 중에 그림이 알려질 때 관람객의 입을 타고 원래 제목 '연인'보다 '키스'로 더 많이 구전되면서 그냥 '키스'로 굳었다는 얘기가 있는데 두 남녀의 구도를 보면 이해가 가는 듯도 하다. 작가가 덧씌운 의도를 넘어서는 대중의 지성이란... M은 그림과 제목을 알려줬을 때 '여자가 얼굴을 돌리고(=피하고) 있는데 무슨...'이라고 반응했다.

사실 처음부터 '가장', '아끼는' 은 아니었으나 나랑 국영수를 공부하고 태평양도 건너고 그렇게 나의 긴 역사가 묻으면서 어느새 '가장 아끼는'이 되었다. 비록 그 긴 역사 속에서 쥐도 새도 모르게 귀퉁이가 찌그러져서 가슴이 말할 수 없이 아프지만.

살면서 이런 짓을 두 번 했는데 하나는 (이미지의)클림트 '키스' 책갈피고, 다른 하나는 피카소의 '흐느끼는 여인(weeping woman)'을 CD 커버로 만든 거. 이건 M이 해줬는데 구박 당하면서도(콩쥐의 시련은 양반임) 꿋꿋하게 '해줘'를 시전 끝에 예쁜 커버를 얻어냄. 해당 CD도 사진을 찍어 올리고 싶은데 한창 정리 중에 있는(이라고 쓰고 뒤집어 엎고 내버려둠이라고 읽는) 서재 어딘가에 처박혀 있어서 아쉽지만 다음 기회에...

────딱히 내가 극성이라고는 생각 안 하지만 주변 반응은 좀 다른 책 관련 에피 하나.

실용주의자 B가 절친이랑 대화 중에 내 얘기가 나왔다고 한다. B가 절친에게, 감은 책을 너무 아껴서 밑줄도 안 긋고 읽을 때 360도로 펴지 않는다, 어쩌고 저쩌고 하니 그 절친이 책에 먼지 앉는 스트레스는 어떻게 견디냐고 묻더란다. 그에 '그래서 감은 책을 비닐에 랩핑해둔다'고 답해줬다고. 참고로 그 책 랩핑 1/3은 B가 했다. 사실 책을 모두 랩핑할 생각은 없었는데(안했는데) 발단은 M이었다. 하필 '애장판 슬램덩크'를 랩핑하는 날 집에 놀러온 M이 (내 기분에)한심한 눈길로 만화책만 랩핑하냐고 묻는 것에 얼떨결에 '아니, 다 할 건데?' 대꾸하면서 모든 책을 랩핑하는 역사가 이루어졌다. 또 하필 그 시기에 백수였던 B가 우리집에서 뒹굴던 때라 둘이 앉아서 팔자에 없던 노동을 했다는, 뭐 그런 시트콤 같은 과거......는 여전히 상자 째 서재 귀퉁이를 차지하고 있는 opp봉투로 이어지고 있다──────────────