[도서] 줄리언 반스 <시대의 소음>

[도서] 줄리언 반스 <시대의 소음>

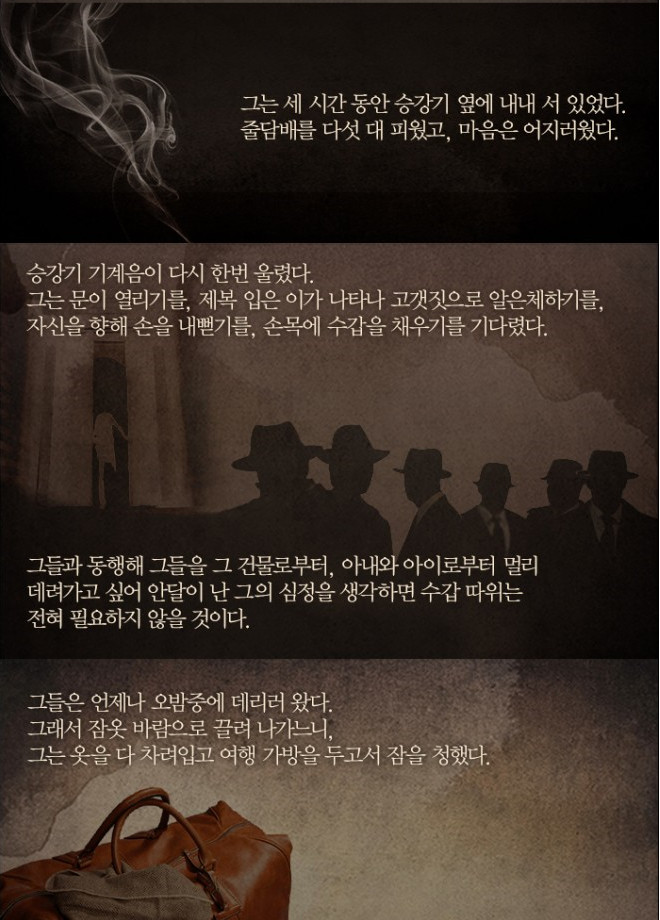

출판사 제공의 원래 이미지는 아래 위가 좀 더 있지만 임의로 잘랐다.

이미지에 삽입된 내용은 문장은 조금씩 바뀌지만 1장 시작 부분을 비롯해 중반, 후반에 걸쳐 여러 차례 등장한다.

검은색 정장을 입고 작은 가방을 꾸려 옆에 끼고 승강장 위에서 자는 사람들.

그래서 그는 승강기 옆에서 다시 밤을 새우기 시작했다. 그만 그런 것이 아니었다. 도시 전역에서 사랑하는 사람들에게 체포되는 모습을 보여주지 않으려고 똑같이 하고 있는 사람들이 있었다.

*페이지 기록을 깜박하는 바람에 페이지가 없다. 아마 책의 전반부였던 걸로...

톰 롭 스미스의 <차일드44>에는 인간이 가장 방심하는 새벽 4시가 비밀기관의 경찰이 들이닥치는 시각이라는 내용이 나온다. 인간의 기본 욕구인 수면조차 공포를 극복하지 못하는 것을 이용하는, 잔인한 심리 고문의 현장을 고발하는 대목이다.

쇼스타코비치의 동료 작곡가가 말하는 '늑대는 양의 공포를 이해하지 못한다'는 이 소설의 전체 분위기를 표현하는데 아주 적절하고 소설 전체의 메타포로 삼아도 손색이 없다.

소설을 읽기 전에 서평을 잠깐 봤는데 오역 얘기가 제법 있었다. 그중 '보드카' 부분이 눈에 띄더라니, 독서 중에 마침내 '보드카' 부분이 나왔을 때 호기심을 못 참고 원문을 찾아봤다. 다음은 원문과 국내출간서의 번역이다. 판단은 각자에게 맡긴다.

“There is only good vodka and very good vodka. there is no such thing as bad vodka.”

국내 번역:

"보드카 좋은 거, 아주 좋은 걸로 주시오.- 나쁜 보드카야말로 최악이지."

책은 총 272페이지이고 그중 3분의 1을 읽은 시점에서 번역 오류를 확인하니 고민에 빠졌다. 계속 읽어야 하나?

한번 시작한 책은 완독한다는 오기가 있어서 결국 끝까지 읽기는 했다. 어쨌든 완독하면 하다못해 이 소설의 육하원칙은 머리에 남겠지. 물론 작가의 은유나 문체의 즐거움은 포기하고.

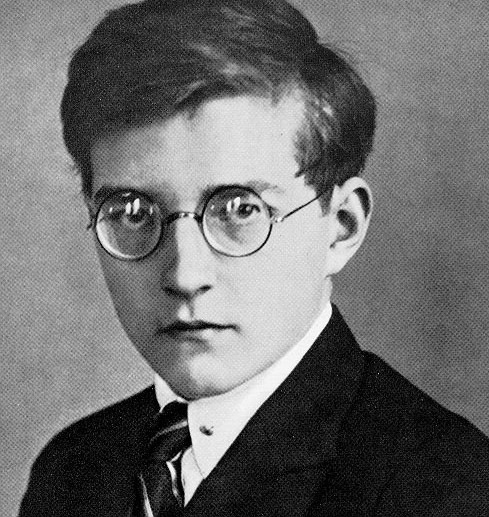

러시아 작곡가 드미트리 쇼스타코비치의 작품 중 대중적으로 가장 흥한 곡은 '재즈 오케스트라를 위한 모음곡'에 수록된 왈츠 2번이다. 나는 이 곡을 스탠리 큐브릭의 <아이즈 와이드 셧>에서 최초로 들었다. 이미지를 단칼에 절단하듯 갑자기 화면이 암전되고 그대로 엔딩이더니 새카만 화면을 채웠던 곡이 쇼스타코치비치의 왈츠 2번이었다.

* 쇼스타코비치의 재즈 모음곡에 대해선 예전에 이미 너무 많이 떠들었으니 각설하고...

개인적인 감상으로, 여타 작곡가와 달리 쇼스타코비치가 인상적인 이유는 그의 작풍이 극단적이라 느꼈기 때문.

'오케스트라를 위한 재즈' 전곡을 들으면서 짐작은 했지만 쇼스타코비치의 곡은 극단적으로 낭만적이거나 극단적으로 선동적이다. 낭만은 지나쳐서 신파로 느껴지고, 작곡가가 작정하고 선동적일 때는 어느 악장 어느 대목이든 곧바로 구령과 구호를 붙여도 어색하지 않을 정도. 신기한 건 낭만적일 때도 선동적일 때도 슬라브族 고유의 민속 리듬이 느껴진다는 건데 그런 이유로 순전히 '마이피셜'이지만 서구사회로 동료들의 망명이 이어지던 레닌-스탈린 시절, 작곡가의 정체성을 위협받으면서도 러시아에서 끝까지 버틴 쇼스타코비치가 어쩐지 이해가 간달지. 물론 '버틴'은 줄리언 반스가 <시대의 소음>에서 보여준 '쇼스타코비치'에 국한된 얘기다. 무정의 춘원 이광수가 아니라.

쇼스타코비치가 춘원 이광수와 결이 다른 인물이라고 생각하는 근거를 조금 풀자면, 그러니까 쇼스타코비치의 변명에 무게를 얹어주고 싶은 이유는 그가 공포의 시대라고 할 만한 스탈린 시대에 기어이 볼셰비키에 가입하지 않았기 때문이다.

줄리언 반스가 그런 점을 염두에 두었는지는 모르겠으나, 소설을 구성하는 3장은 각 장마다 '지금이 최악의 시대'라는 동일한 문장으로 시작하는데 의아한 것은 쇼스타코비치가 가장 최악의 시기로 꼽는 것은 스탈린 시대가 아니라 흐루쇼프 시대라는 거다.

1장. 그가 아는 것은 그때가 최악의 시기였다는 것뿐이다.

2장. 그가 아는 것은 지금이 최악의 시기라는 것뿐이었다.

3장. 그가 아는 것은 지금이 그 어느 때보다도 나쁜 최악의 시기라는 것뿐이었다. 최악의 시기가 가장 위험한 때와 같은 것은 아니었다. 가장 위험한 때가 가장 큰 위험 속에 있는 때는 아니기에. 그가 전에는 미처 이해하지 못했던 것이었다.

왜일까. 소설만 가지고 얘기하자면 스탈린 시절 온갖 음악적 위기를 겪으면서도 끝내 볼셰비키에 가입하지 않았던 쇼스타코비치는 이제 공포가 끝났다고 낙관했던 흐루쇼프 시절 결국 의지를 꺾는다. 그에겐 흐루쇼프야 말로 최악이었을 것이다. 창작을 하는 사람에게 진짜 공포는 자신의 창작물에 등급을 매기는 것이 아니라 창작을 그만두는 것인데, 쇼스타코비치에겐 음악을 경멸하는 흐루쇼프야말로 가장 위협적이지 않았을까.

작가의 입을 빌어 쇼스타코비치가 묻는다.

레닌은 음악이 기분을 처지게 한다는 것을 알았다.

스탈린은 자기가 음악을 이해하고 감상할 줄 안다고 여겼다.

흐루쇼프는 음악을 경멸했다.

이중 어느 것이 작곡가에게 최악일까?

'낙관적인 쇼스타코비치는 아이러니' 라고 자조하는 화자의 표현이 나는 참 슬펐다.

사회주의 예술은 가난하고 자본주의 예술은 속물적이다. 예술 혹은 창작자의 지상 과업은 가난이 아닌 체제로부터의 자유가 아닐런지.

실제 역사와 실존 인물을 다룬 <시대의 소음>은 소설보다 한 인물을 조명하는 평론에 가깝다. 형식으로 보나 내용으로 보나 작가의 작업 방식을 보나 두루 그러하다. 장르가 중요한 문제는 아니지만 독서의 방향을 잡는 데는 이런 구분이 도움이 된다.

다시 번역의 문제로 돌아와서...

책을 읽다 보면 (요즘들어 특히)심심찮게 자신의 문해력을 의심하는 순간과 마주친다. 경험으로 말하는 것이지만 그럴 땐 자신을 좀 더 믿으라고 조언하고 싶다.

문장이 독해가 안 된다면 그건 작가가 못 썼기 때문이다. 혹은 역자가 번역을 잘 못했기 때문이다.

간혹 독자의 지적 수준이 작가의 지적 수준을 못 쫓아가는 경우도 물론 있다. 그럴 땐 겸허하게 자신의 지적허영을 인정하고 책을 덮으면 된다.

<시대의 소음>은 독서 중에 텍스트 위로 시선이 미끄러지는 일이 잦다. 서사의 시작과 끝을 잇는 것이 숙제처럼 느껴질 정도로 글의 맥락이 툭하면 끊기는데 주부와 술부의 연결이 힘든 문단을 읽을 때면 마치 누더기를 기우는 기분이라 우수번역상을 받은 역자의 경력이 의심스러울 정도. 때문에 리뷰를 쓰면서 간단한 문장이나마 발췌 인용하는 짓이 모험을 넘어 만용이다 싶은 자괴감도 들지만 그럼에도 일단 옮겨는 놓는다. 나중에 원서를 읽을 기회가 있다면 그때 비교해보는 것도 의미 있을 것이므로.

이것이 우리가 사랑해야 하는 방식이다 - 두려움 없이, 장벽 없이, 내일 따위는 생각지도 않고. 그리고 나중에도 후회 없이. - p.55

예술은 모두의 것이면서 누구의 것도 아니다. 예술은 모든 시대의 것이고 어느 시대의 것도 아니다. 예술은 그것을 창조하고 향유하는 이들의 것이다. 예술은 귀족과 후원자의 것이 아니듯, 이제는 인민과 당의 것도 아니다. 예술은 시대의 소음 위로 들려오는 역사의 속삭임이다. 예술은 예술 자체를 위해서 존재하는 것이 아니라, 인민을 위해 존재한다. 그러나 어느 인민이고, 누가 그들을 정의하는 가? 그는 항상 자신의 예술이 반귀족적이라고 생각했다. - p.135

한번도 호황인 적이 없었던 출판사 불경기야 물론 잘 알고 있지만 그것과 별개로 한 권의 책이 만들어지기까지의 국내 출판 시스템이 개선의 여지 없이 후진적인 현실은 개탄스럽다. 일례로 대한민국 출판 업계에서 편집자의 역할은 도대체 무엇인지 진지하게 묻고 싶다.