Banksy [스압스압]

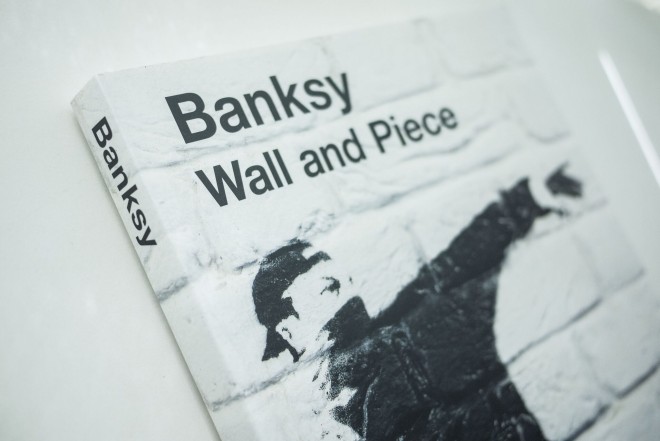

Banksy [스압스압] 『Wall and Piece』

뱅크시는 현재 『벽 뒤의 남자』를 제외하고 모두 절판이다. 뱅크시의 메모가 담긴 자전적 성격의 『Wall and Piece』는 해외(원서) 주문. 이 책은 뱅크시의 육성이 궁금해서라도 번역서가 아닌 원서를 구입했을 것같긴 하다.

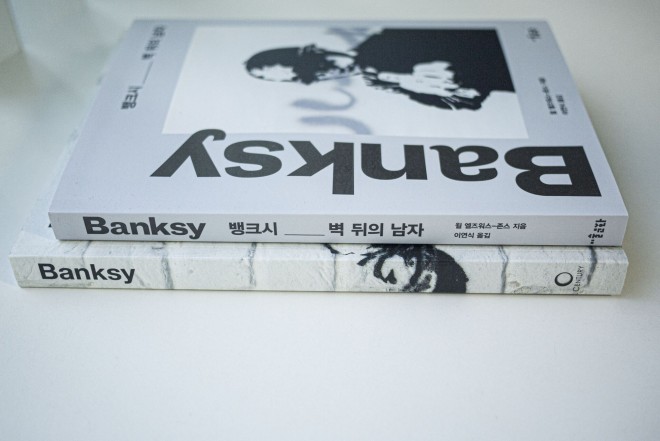

『뱅크시_ 벽 뒤의 남자』by 윌 엘즈워스-존스

표지와 목차

사실 뱅크시의 그래피티에서 느끼는 가장 큰 쾌감은 패러디와 패러독스에 있다.

예전에 M과 그런 대화를 나눈 적이 있다. 예술을 한다면 뭔가 새로운 것을 창작하는 선구적인 태도가 필요하지 않을까-, 라는 내용인데 그만큼 창작이라는 건 어려운 작업이고, 창작에서 나아가 선구적인 경향을 끌어내는 건 그저 '재능'의 영역이다. 세상엔 노력으로도 안 되는 것이 있다.

사실 대부분의 분쟁, 다툼이 그렇지만 해당 사안의 경우 로보와 뱅크시의 갈등이 당사자보단 3자에 의해 촉발된 것이 안타깝다. 더 비극은 당사자 중 한 사람이 영영 목소리를 낼 수 없게 된 것이고.

책을 훌훌 넘기다 뒤늦게 깨달은 사실인데 『벽 뒤의 남자』는 페이지 넘버가 없다.

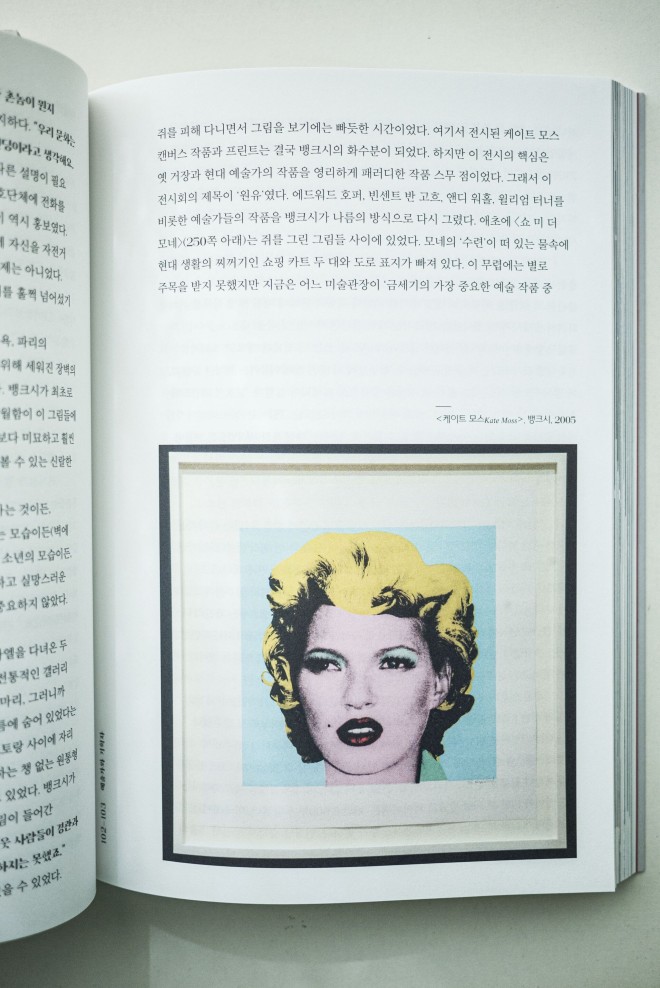

뱅크시는 명화에 변형을 주는 작업을 곧잘 했다. 이 책의 저자도 그렇고 밀레의 '이삭 줍는 여인들'이 대개 인기가 많은데 뱅크시의 작업에 국한할 때 내 취향은 밀레보단 모네. 정확히는 '수련 연못'에 쇼핑 카트를 처박은 발상이 무척 재미있다.

뱅크시가 붙인 제목이 재미있다. 밀레는 '직업소개(Agency job)', 모네는 '쇼 미 더 모네(show me the monet)'.

왼쪽은 『벽 뒤의 남자』 , 오른쪽은 『Wall and Piece』에 수록

'show me the monet' 옆에 고흐의 '해바라기'가 보인다(『Wall and Piece』). 제목 'Sunflowers'옆 괄호에 'Petrol station'을 덧붙였는데 뱅크시의 작업물은 보면 볼수록 선언적이라는 생각이 든다. 분명하게 말하지만 '선동'이 아니라 '선언'이다.

『Wall and Piece』by Banksy

표지와 목차.

아마도 세상에서 가장 몸값이 비싼 쥐가 아닐까 싶은 뱅크스의 쥐(들).

'The human race is the most stupid and unfair kind of race'에서 뱅크시가 인간을 보는 시각이 살짝 보이는 것 같다.

이하, 책을 훌훌 넘기다 손이 멈춘 페이지 몇 컷.

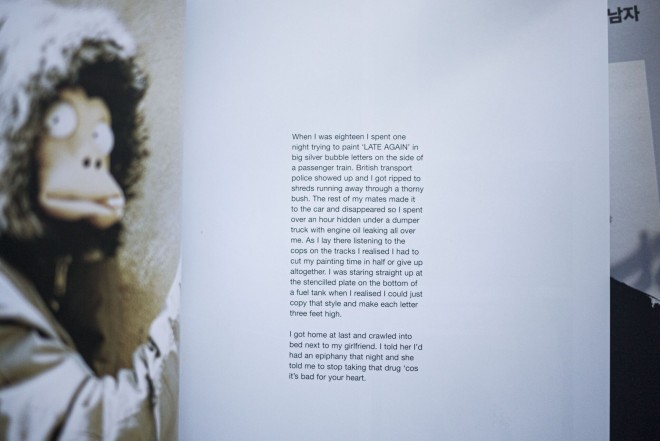

우연히 어느 SNS에서 절판된 국내 번역서에서 발췌한 내용을 읽고 원문이, 구체적으로는 뱅크시의 뉘앙스가 무척 궁금했던 '그날의 일화'. 이게 바로 원서를 읽는 맛이지.

재미있는 우연의 일치인데 바로 지난 주에 S와 차로 이동 중에 이 페이지의 내용과 동일한 내용, 이른바 'Brandalism'에 관한 얘기를 나눴다.

교차로에서 신호를 받고 잠시 정차하는 동안 정면에서 옥외 광고판이 번쩍이는 걸 보는데 갑자기 불만이 터져나왔다.

나는 저 기업으로부터 아무런 대가도 받지 않는데 왜 도로 한복판에서 선택의 여지 없이 일방적으로 저 기업의 광고를 봐야 하는 거냐고!

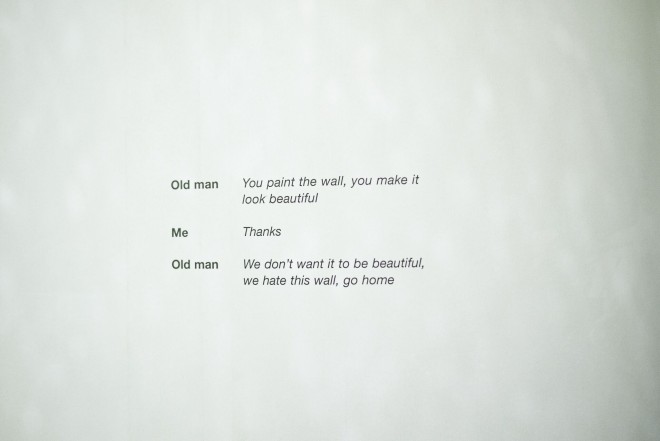

뱅크시가 주목하는 사회담론을 쫓아가다보면 책의 제목인 'Wall'이 중의적이구나 느낀다. 'wall'은 단순히 뱅크시가 작업을 하는 도화지일수도 있고, 팔레스타인을 위협하는 장벽일 수도 있고, 편견과 불평등을 용인하는 인식의 부조리일수도 있고...

그때문인지 내겐 뱅크시의 작업의 시작과 끝이 결국 작가주의처럼 느껴진다. 뱅크시는 resister일까 liberalist 일까. 둘 다 일수도 있고 둘 다 아닐 수도 있고... 처음엔 궁금했는데 점차 아무려면 어떤가 싶다. 분명한 건 뱅크시의 관심이 늘 세상을 향하고 있다는 거다. 뱅크시의 그래피티는 변방에서 시작했으나 결국 주류에 안착했다. 하지만 여전히 그는 변방에 있다. 변방에서 변방을 얘기하고, 변방에서 주류를 얘기한다.

뱅크시는 그의 작업을 접하면 접할수록 자꾸만 얘기하고 싶어 입이 근질거린다.

Picaso

예전에 봤을 땐 별 감흥 없었는데 이제 보니 피카소만이 할 수 있는 말이구나 싶다.

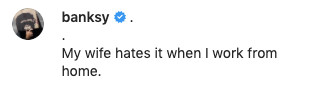

그리고 외전_ 코로나 시대의 뱅크시

팬데믹으로 락다운 상황에 놓인 그들은 저마다의 방식으로 상황을 견딘다. 혹은 즐기거나.

뱅크시는 아마도 '즐긴' 쪽인 것 같다. 뱅크시에 의하면 부인이 질색했다고...

부인의 질색에 공감한다. 나라면 저 욕실에 절대로 안 들어갈거다.

/

책을 훑는 기분으로 페이지를 훌훌 넘기면서 읽는 틈틈이 사진을 찍었더니 광량이 들쑥날쑥이다. 보정을 하려니 양이 많아서 포기;