바자 아트 페어

바자 아트 페어

잡부가 마스크팩이면 70프로 확률로 잡지를 구입하는 편인데 하퍼스바자 3월호도 마스크팩 때문에 주문... 근데 딸려온 별책의 퀄리티가 생각외로 무척 괜찮았다. 그냥 그런 패션 화보나 뷰티 관련 광고이겠거니 했는데 'BAZAAR ART'라는 제목 답게 아트 페어의 내용이 알차다.

원래도 방콕 집순이라 팬데믹으로 인한 거리두기, 격리 등의 변화에 딱히 영향을 받는다는 생각을 해본 적은 없는데, 실제로 그 때문은 아니라고도 생각하지만 어쨌든 작년 중순 이후 부터 부쩍 전시를 보고 싶은 충동이 이는 걸 느낀다.

붉은표지의 책에서 가장 오래 머물렀던 페이지도 22년 전시 일정.

미쏘니(MISSONI)가 떠오르는 패치워크.

게르하르트 리히터의 마지막 제자이며 인생의 동반자인 사빈 모리츠의 작품인데 모리츠가 그렇다는 건 아니고, 현대미술이 촉발시킨 영감과 콜라보 하는 것에 적극적인 패션계의 욕망을 조금이나마 읽을 수 있을 것 같았던... 뭐그런 찰나의 생각.

얼마전부터 부쩍 모네에 관심이 간다는 얘기를 홈에도 몇 번 썼는데 관심이 있으니 자주 보이는 건지, 아니면 마침 지금이 그런 흐름인 건지 여기저기서 모네가 눈에 띈다. 하물며 아무 생각없이 펼친 잡지 부록에서도.

각자 개인차가 있겠지만 내 경우 4차산업혁명의 도래를 가장 먼저 실감한 건 '디지털 전시'였는데, 처음 고흐 디지털 전시를 보고 느꼈던 기분은 '무의식적으로' 복잡했다. 그 감정이 '혼란'이라는 걸 깨달은 건 시간이 좀 더 지나서였고.

분명한 건 IT맹인 나조차도 이르면 5년 혹은 늦어도 10년 후의 세상은 스마트폰 출현 전후는 비교도 안 될만큼 사회 전반에 급진적인 변화가 이루어지고 그로 인한 문화가 정착될 거라는 것쯤은 예상할 수 있다는 거.

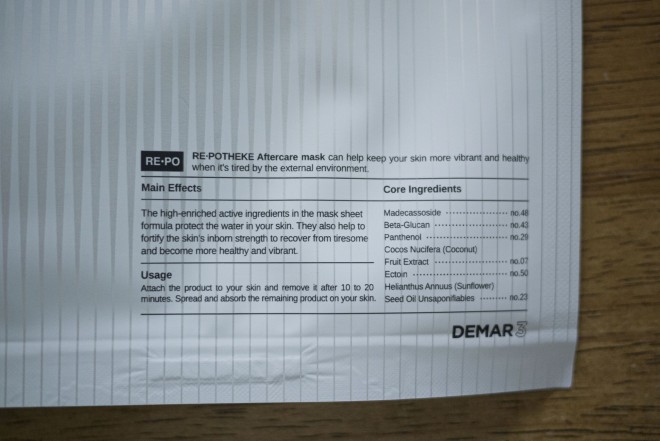

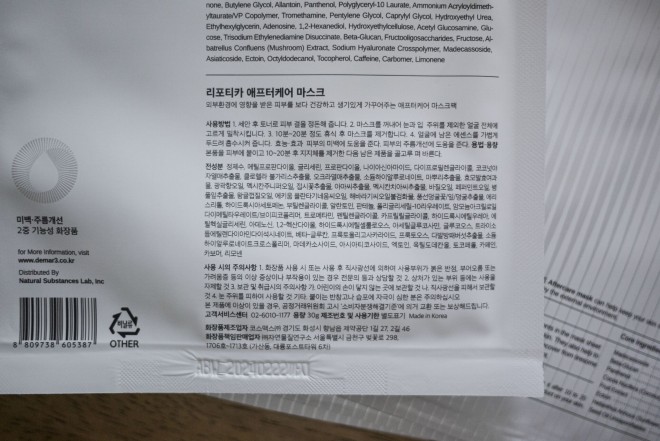

잡지를 사게 한 주범인 마스크팩.

마스크팩은 딱히 품질과 가격이 비례하지 않지만 그와중에도 '오, 이건 쫌 좋은데' 싶은 제품이 있긴 하다. '좋은데' 했던 마스크팩으로 우선 기억나는 건 동인비. 그리고 사진의 디마르도 썩 괜찮다. 전성분을 보면 주름보다 미백 효능에 집중한 제품인 듯.

집에 마스크팩이 넘쳐나서 하루 두 번 붙여야 하나 고민 중.